Странная судьба Освальда Шпенглера а Америке

Освальд Шпенглер так и не приехал в Америку. Немецкий историк получил приглашение выступить на Американском философском конгрессе в 1926 году, вскоре после того, как его «Закат Европы» вышел в английском переводе.

Но затворник Шпенглер отказался, чувствуя, что впечатления от американской метрополии помешают ему сосредоточиться на работе и дезориентируют его. Он также отказывался принять заказ на подготовку статей для американских СМИ, таких как «The Nation» или «The New York Times», берлинские корреспонденты которых просили его написать эссе на тему заката Америки. В любом случае, Шпенглер разделял антиамериканские предрассудки многих своих немецких современников, и можно с уверенностью предположить, что он бы пренебрежительно отозвался об американцах как о безродной «популяции охотников в погоне за долларом», что он и сделал в своей последней опубликованной работе.

В Германии Шпенглер всегда считался политической фигурой, самым популярным представителем межвоенного течения антилиберальной идеологии, которое в конечном итоге стало известно как «консервативная революция». В своих пророческих исторических трудах Шпенглер предсказывал захват политической власти авторитарными фигурами, в то время как в своих политических работах, таких как напыщенное «Пруссачество и социализм», он выглядел самым громогласным в стране сторонником перехода к социализму, хотя затем он стал самым ярким критиком, когда подобное совершилось. В ФРГ его считали неоднозначной фигурой в немецкой интеллектуальной истории: непревзойденный стилист, чья философия истории довела жанр до его вершины, но чьи путчистские политические эссе разожгли пламя национал-социализма — движения, которое в конечном итоге не возжелало иметь с ним ничего общего.

В США, напротив, Шпенглера никогда не хоронили и не эксгумировали как протофашистскую диковинку. Его идеи сохранили свою свежесть здесь, как нигде в мире больше, возможно потому, что они никогда не играли деструктивной роли в общественной жизни Америки. Как раз когда на родине репутация Шпенглера начала падать в годы стабильности Веймарской республики, англоязычные переводы 1926/1928 годов его двухтомного magnum opus были встречены восторженными рецензиями во всех ведущих американских газетах и периодических изданиях. Затем, в течение следующего десятилетия, когда Германия начала экспериментировать с идеей Шпенглера о «немецком Цезаре», американские ученые стали обращаться к историческим трудам Шпенглера за советом. В 1938 году Льюис Мамфорд начал серию эссе в «The New Republic» о теоретических шедеврах ХХ века с панегирика «Закату». В том же году президент Колумбийского университета Николас Мюррей Батлер в своей напутственной речи рекомендовал пересмотреть пророчества Шпенглера, а историк Чарльз Бирд в журнале «Life» выступил с защитой исторических предсказаний Шпенглера.

«Закат» также был краеугольным камнем для американских авторов межвоенного периода и середины века. Темы Шпенглера, его неологизмы, а иногда и его имя, переплетаются в романах Ф. Скотта Фицджеральда, Джека Керуака и Генри Миллера. Его влияние на американскую политическую теорию также огромно, простираясь от С. Л. Р. Джеймса и Малкольма Х до Сэмюэля Хантингтона и Генри Киссинджера, чья работа 1950 года, посвященная Шпенглеру, стала образцовой для дипломных работ в Гарварде. Такие бестселлеры, как «Самоубийство Запада» Джеймса Бернхема и «Смерть Запада» Пэта Бьюкенена, несомненно, опираются на звучание знаменитого лозунга Шпенглера. Как писал литературный критик Нортроп Фрай в 1970-х годах: «Все мы — шпенглерианцы».

Учитывая влияние работ Шпенглера на американскую культуру, можно ожидать появления критических изданий его работ на английском языке и значительного научного интереса. Однако существует лишь три полноформатных исследования Шпенглера на английском языке, а большинство его статей, писем и посмертно опубликованных работ остаются недоступными для англоговорящих моноглотов. Примечательно, что за последние сто лет никто не предпринял попытки нового перевода «Заката Европы».

Несмотря на всё это, найти доступные экземпляры основных текстов Шпенглера несложно, поскольку в последние годы рынок переполнен факсимиле оригинальных переводов, созданных подпольными издательствами правых диссидентов. Более того, спустя целое столетие после первой публикации главной работы Шпенглера на английском языке, потребители странным образом получили возможность выбирать между тремя переводами «Пруссачества и социализма» — единственного крупного труда Шпенглера, не опубликованного на английском языке при его жизни, — с редакционными комментариями видных белых расистов, крайне правых политиков и представителей англоязычного неонацистского подполья. Если «Закат Европы» долгое время был уделом образованной американской элиты, оплакивающей деградацию культуры, то новейшие поборники Шпенглера принадлежат к полуграмотной вселенной интернет-провокаторов, заворожённых перспективой появления американского Цезаря. Как произошла эта трансформация и что она означает?

Главная идея философии Шпенглера заключается в том, что культурные системы находятся в постоянном движении от зарождения к старению. То, что продуктивно на одном этапе этого процесса, будет разрушительным на другом, и только то, что продуктивно, то и истинно. Поскольку, как утверждает Шпенглер, возраст культуры виден на её поверхности, мы можем применить метод Шпенглера к нему самому, прослеживая историю «Шпенглера» как культурного феномена на Западе, чтобы определить наше нынешнее место в ходе мировой истории.

Первые читатели Шпенглера, как в Германии, так и в США, знали, что вклад автора в современную мысль заключался не в критике декаданса – этого слова нет в его словаре – и не в теории авторитарного правления, о чём не упоминается в широко обсуждаемом первом томе его труда. Его воспринимали как методолога гуманитарных наук, как он сам себя и представлял. Он чувствовал, что понимающие науки его времени были заражены систематизирующими импульсами, заимствованными из физики, которые не могли постичь динамизм культуры, или то, что он называл ее морфологией, ее органической логикой развития. Он хотел заменить современные для него поиски механистических причин изысканием «судьбы» – ключевой термин его философии.

Это намерение подробно изложено в первой части книги, предназначенной для американского читателя: сто страниц насыщенного вводного материала в прекрасном, ныне малораспространенном первом переводе поэта и критика Кеннета Бёрка. Следующие 900 страниц «Заката Европы» предлагают ряд демонстраций результатов применения морфологии в различных научных дисциплинах: математике, истории искусств, психологии, естествознании, урбанистике, политической теории и экономике.

Подобное представление пронизывает эти тысячи страниц блестящей прозы. Шпенглер представляет восемь «культур» (мы называем их «мировыми цивилизациями»), которые расцветали и увядали на протяжении последних пяти тысячелетий так же бессмысленно, как полевые цветы. Эти «культуры» дали свои ростки в Месопотамии, Египте, Китае, Индии, Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Мексике и Северной Европе. Шпенглер предсказывал, что девятая культура может возникнуть в России после увядания Запада. Каждая из этих культур возникла из зачаточных импульсов внеисторического народа при случайных обстоятельствах, прежде чем подвергнуть своих ныне живущих представителей тысячелетнему созреванию: от весны религиозного экстаза через лето юношеского бунта, прежде чем достичь вершины своей величественной красоты осенью просвещения, которая предшествует бесконечно долгой зиме раковой интеллектуальности, склеротических институтов и городских масс мегаполисов. Эта заключительная фаза была тем, что Шпенглер называл «цивилизацией».

Эти культуры – монады без окон. Каждая из них смотрит на мир по-своему и все они не понимают друг друга. Любое подобие понимания следует понимать как продуктивное недопонимание (как в идее «возрождения» античной культуры на Апеннинском полуострове в XV веке), или как «псевдоморфоз» – несходство внутренней сущности, замаскированное соответствием внешней формы.

Взаимная непостижимость культур не имеет ничего общего с генетическими или «расовыми» характеристиками. Шпенглер презирал немецкую одержимость формой черепа и пигментацией кожи, считая её систематизирующим извращением зоологии XIX века. Любой, обладающий базовыми человеческими способностями, может быть причастен к европейско-американской культуре, которую Шпенглер называл «фаустовской». Культура определяется ее «формой интуиции», способом восприятия пространства ее н6осителями, а стилистические различия между восемью великими культурами — религиозными обрядами, политическими церемониями, архитектурными мотивами и декоративными особенностями — можно проследить вплоть до тонких различий в глубинах восприятия, а не в расовых характеристиках.

Плюрализм Шпенглера был когда-то самым спорным аспектом его философии, как в Германии, так и в США. Он бросил вызов традиционному, линейному делению мировой истории на древнюю, средневековую и современную, выделив три разорванных культурных цикла, которые он назвал «аполлоническим», «магическим» и «фаустовским». Таким образом, он опроверг идею европейского культурного превосходства, а также предположение о том, что классические и христианские идеалы являются основополагающими для современных институтов. Будучи ярым культурным релятивистом, Шпенглер с восхищением писал о достижениях всех восьми великих культур, и некоторые из его самых эмоциональных замечаний встречаются в его размышлениях об уничтожении мезоамериканской культуры — «высокоинтеллектуального и выдающегося общества, которому Запад не мог найти ни единой параллели» — «кучкой разбойников», конкистадорами. Этот базовый подход оказал непосредственное влияние на такую дисциплину, как культурная антропология в Соединенных Штатах в 1930-х годах, и когда в последующие десятилетия Шпенглер вошел в учебные планы американских университетов, он стал философским аналогом Рут Бенедикт и Эдварда Сепира.

Трагические обертона взглядов Шпенглера получили меньше научной поддержки. Долгий путь развития культуры, утверждал он, – это попытка усмирить пугающее восприятие пространства посредством создания формального языка. Рождение культуры обозначено геометрически примитивными архитектурными формами – египетскими пирамидами, дорическими колоннами, романскими соборами, – которые вырастают из земли и предстают перед своими строителями как загадочные вспышки зарождающегося творчества, ещё не научившегося кодифицировать себя в технике. История культуры – это осознанное проявление того, что когда-то было автоматическим; архитекторы, композиторы и художники появляются на исторической сцене во время культурного «лета» и испытывают своё господство над слепыми влечениями. Затем, в «осеннюю» пору культуры, время её зрелости, импульс к господству над природой учится господствовать над собой, и формальные проблемы, поставленные особенностями форм интуиции, разрешаются, способствуя осознанному кратковременному примирению человека и природы. Этот момент, утверждает он, породил «яркую интеллектуальность, веселье городского карнавала и печаль прощания», которые можно найти в ярких цветах Акрополя Перикла, мавританских арабесках Омейядского халифата и картинах маслом Франческо Гварди.

Но разум беспокоен и не может перестать утверждать свою власть над окружающей средой и над собой, что приводит к терминальной фазе в форме «цивилизации», которая наступает примерно на девятом веке становления культуры – Французская революция знаменует собой поворотный момент в истории Запада. В этот момент безродные обитатели растущих глобальных городов начинают воспринимать собственные культурные творения – устоявшиеся представления о касте, аристократические социальные условности и реликты религиозных обычаев – как проблемы, противоречащие рациональному разуму в его попытке обрести себе дом в мире форм, им самим созданных. И таким образом разум деконструирует эти институты, превращая их в агрегаты частиц. Философия становится материалистической, социальная теория – атомистической и эгалитарной, а разъедающий атеизм уничтожает то, что осталось от сверхчеловеческих сил, некогда объединявших людей в сообщество. Дряхлый разум подрывает собственные культурные основы и невольно разрушает себя.

Из-за этого непонимания культуры как самоцели люди не желают защищать свою нацию в войне, с подозрением относятся ко всем формам произвола власти и, в конечном итоге, поддаются власти немногих, в чьих жилах течёт кровь – цезарей, которые руководят последним актом цивилизации. Цезари – это воспитанные «люди расы», но они не оказывают облагораживающего воздействия на население, которое становится легко управляемыми частицами в песочнице их экспериментов. Эти городские массы в конечном итоге поддаются «вторичной религиозности» – которая на Западе будет представлять собой теплохладный готический мистицизм, – которая придаёт смысл эпохе «второго викингизма», полной вандалов и тиранов, грабящих разрушающиеся города и насилующих их беззащитных жителей. Внуки «культурного народа» затем становятся тем, что Шпенглер и его современники называли «феллахскими народами», намекая на посткультурных потомков древних египтян — кочевых крестьян, подвергавшихся постоянному влиянию иностранных культур вплоть до конца человеческой истории.

В хронологии Шпенглера падение Запада в полную нищету отложено ещё на несколько столетий вперед. Его больше интересовал феномен «климакса» – периода творческого упадка и ускоренного бесплодия, который, по его мнению, продлится с 1800 года до конца XX века. Наиболее цитируемые отрывки из произведений Шпенглера драматизируют фактуру повседневной жизни на этой ранней фазе фаустовской цивилизации. Эти отрывки стали образцом для той сардонической традиции американской культурной критики, которая тянется от тирад Дуайта Макдональда середины прошлого века до позднейших иеремиад «The New Criterion».

Рационализация культуры облегчается коммерческим этосом города, где безличные денежные транзакции разъедают традиционные отношения взаимозависимости. Опираясь на немецкую традицию экономической социологии, Шпенглер связывает рост рынка, который перестраивает качественную уникальность в количественную гомогенность при верховенстве рассудка, который в свою очередь подчиняет чувственные различия абстрактному понятию. Цивилизация, таким образом, есть постепенное устранение различия в городской жизни, отношениях, искусстве и политике посредством «постной и истощенной» интеллектуальности, рожденной деньгами. Логика средневекового города, ориентированного вокруг церкви, заменяется «шахматной формой, символом бездушия»; разнообразие языков и диалектов вытесняется «бездомными, безродными языками», на которых говорят торговцы ради мировой торговли. В общественной сфере господствуют «интеллектуальные кочевники», «книжники, которые верят, что могут заменить реальность логикой, силу фактов — абстрактной справедливостью» или, лучше сказать, «люди с головами, полными споров и мести за свою напрасно потраченную жизнь».

После того, как формальные проблемы эстетики были разрешены в последние десятилетия культуры, торжествует коммерческое искусство. Иногда оно пробуждает чувства, иногда просто декоративно, но неизменно представляет собой товарный мусор. «Мы находим больше ума, вкуса, характера и компетентности на общем собрании какого-нибудь акционерного общества или среди инженеров лучших промышленных предприятий, чем во всей живописи и музыке современной Европы», – писал Шпенглер во время Первой мировой войны. Он описывал искусство своего времени как «фальшивую музыку, полную искусственных шумов, производимых массой инструментов, лживую живопись, полную идиотских и экзотических рекламных трюков, фальшивую архитектуру, которая каждые десять лет „изобретает“ новый стиль, черпая его из сокровищницы форм прошлых тысячелетий». Он предвосхитил культурную теорию постмодернизма: по мере того как цивилизованный человек утрачивает чувство исторической преемственности, его искусство также отмечено «распадом в пустые, унаследованные формы», которые поначалу невозможно датировать ближайшим десятилетием, а затем даже ближайшим столетием.

Литература – господствующее средство выражения ранней фаустовской цивилизации, но её функция – журналистская: проливать свет на мёртвый груз традиции и тем самым деконструировать его. Архетипическим персонажем этой «мегаполитической литературы» является героиня Генрика Ибсена. «Вместо детей у неё – душевные конфликты, и брак превращается в задачу, в которой главное – понять друг друга». Мужчины больше не видят в женщинах будущих матерей своих детей, а скорее деловых партнёров, с которыми они могут разрешить свои духовные проблемы. Половое размножение из инстинкта превращается в предмет анализа затрат и выгод.

Газеты и журналы, содержание которых полностью диктуется финансовыми интересами, превозносят всё это как «прогресс». Читатели становятся орудиями корпоративной власти, но, в «сатире на интеллектуальную свободу», отдельные личности этого не замечают и принимают идеологические манипуляции за самостоятельно сформированные взгляды. «Ни один укротитель животных не имеет большей власти над своей стаей», чем магнаты прессы, заметил Шпенглер. «Дайте волю народу как массе читателей, и он пронесётся по улицам и бросится на любую указанную цель, выкрикивая угрозы и разбивая окна. Один кивок сотрудникам прессы, и они спокойно разойдутся по домам». Эпоха средств массовой информации также несёт с собой свою собственную эпистемологию: истина — это «то, что постоянно читают и слышат», и поэтому множественность истин, которая в парламентской демократии соответствует числу политических партий, усиливает скептицизм цивилизованного человека, размывает суть его идеологических убеждений и прокладывает путь к эпохе постправды вторичной религиозности.

Но Шпенглер не верил, что цивилизация – это лишь китч, неосознанность, девицы в начальниках и фейковые новости. Подобные вещи, думал он, будут процветать в массах веками, но не предотвратят появление людей, которые «выберут технику вместо поэзии, флот вместо живописи, политику вместо эпистемологии». Из рядов этих разочарованных «людей расы» возникнут цезари фаустовского Запада и захватят политическую власть, как только развращенность двухсотлетнего «анархического интермеццо» под названием либерализм станет слишком невыносимой. Они добьются подобного не посредством выборов, которые покупаются корпорациями, а «примитивными методами кровавого насилия».

Во влиятельном научном труде о Шпенглере и его интеллектуальном окружении, опубликованном в 1980-х годах, историк Джеффри Херф ввёл термин «реакционный модернизм» для обозначения этого сплава авторитаризма с верой в техническое превосходство в Веймарской Германии. Но Шпенглер был необычным даже среди консервативных революционеров своего времени. Его политические представления следует понимать как своеобразный гибрид научного исторического прогнозирования, шовинистического высокомерия и мечтаний.

С одной стороны, Шпенглер был представителем циклической теории истории, разработанной древними и затем реабилитированной латентным течением современных мыслителей. Эта традиция отождествляет переход от мирной дикости через период культурного развития, которая, согласно собственной имманентной логике, деградирует в то, что неаполитанский энциклопедист Джамбаттиста Вико называл «варварством рефлексии». Хотя это в основном соответствует взглядам Шпенглера, он не хотел, чтобы его считали пессимистом. Он был странно воодушевлен надвигающимся упадком фаустовской цивилизации, её телекоммуникациями, высокоскоростными железными дорогами, небоскребами и армией. В эссе, написанном во время работы над вторым томом «Заката», он предположил, что «Завершение Запада» было бы более подходящим названием. Это чувство исторического оптимизма окрашено эсхатологической концепцией «всемирной истории», которая рассматривает дугу человеческого развития как линейную прогрессию от кровного родства и конфликтов к высшей сфере осознанной свободы — назовите ее как хотите: абсолютным духом, коммунизмом или цивилизацией.

В начале Первой мировой войны ряд учёных и журналистов называли его «социализмом» и воспринимали как исконно немецкую идею. Переосмысливая гегельянско-марксистскую философию истории, эти авторы рассматривали конфликт между Англией и Германией в терминах всемирной истории как столкновение анархической, дезинтегративной эпохи парламентской демократии с ее «снятием» в авторитарном государстве, окрашенном немецкими добродетелями: организованностью и подчинением власти. Таким образом, они противопоставляли «Идеи 1914 года» – популярную в Германии военную идеологию и историческое самосознание – «Идеям 1789 года», просветительской и либерализирующей все кислоте Французской революции, ответственной за цивилизацию (это слово было ругательным) и все плохое. «Идеи 1914 года» имеют мало общего с тем, что мы сегодня обычно называем социализмом, но их не следует сбрасывать со счетов как военную пропаганду. Они опирались на старую национальную традицию исторического мышления, разрабатывая коммунитарную социальную теорию, сочетающую добровольное подчинение государству со свободным развитием личности. Это была серьёзная и законная альтернатива либеральному преклонению перед свободным предпринимательством и недобровольному подчинению рынку.

«Прусский социализм» Шпенглера (или «этический социализм», как он называет его в «Закате») — другое название для этого. Это предварительная стадия авторитаризма, питательная среда для будущих немецких цезарей. Он противопоставляет его «экономическому социализму» Маркса, который он критикует, не совсем убедительно, как англосаксонское явление, усиление индивидуалистического этоса капитализма, приводящее к появлению нахлебников велфера вместо честных рабочих. Он хотел, чтобы его брошюру 1919 года о пруссачестве и социализме изучали молодые консервативные социалисты, ностальгирующие по Социал-демократической партии (СДПГ) под руководством Августа Бебеля и потрясенные принятием парламентской демократии лидерами Ноябрьской революции. Это старое эссе можно было бы переименовать в «Размышления о революции в Германии». Оно представляет собой совокупность придирок и обвинений в адрес либеральных интеллектуалов, опьяненных импортными англо-французскими философиями, которые к концу войны разменяли всемирно-историческую миссию Германии, поддержав демократическое движение, которое в конечном итоге привело к созданию Веймарской республики.

В отличие от «Заката», который воздерживается от оценочных суждений в пользу фактологического нарратива о неизбежности судьбы, которая случится, хочется этого или нет, в политических сочинениях Шпенглер призывает своих читателей взять свою судьбу в собственные руки и рассмотреть альтернативы, если подобное не выходит. Например, во втором томе «Заката» Шпенглер описывает конфликт между «ведущими державами диктаторской денежной экономики и чисто политической волей цезарей» как «крайнюю битву между экономикой и политикой, в которой последняя отвоевывает свое царство». Это последовательные фазы мировой истории, и победа «крови» над деньгами — единственный шанс; деньги разъедают душу таким образом, что их адвокаты становятся беспомощными перед грубой властью цезарей. В «Пруссачестве», напротив, Шпенглер предполагает, что все может обернуться иначе. «Цезаризм — наша судьба, — пишет он, — в той же мере, что и судьба римлян, китайцев и любой другой зрелой цивилизации. Но миллиардеры или генералы, банкиры или бюрократы высшего ранга — вот вечный вопрос». Учитывая, что Шпенглер в другом месте определяет цезаризм как «торжество политики насилия над деньгами», его немногочисленные мимолетные упоминания о «миллиардном цезаризме» трудно понять. Если они не направлены исключительно на то, чтобы вызвать у читателей страх перед англо-американской гегемонией, то они относятся к внутренне противоречивому представлению.

После Холодной войны американские читатели «Заката», которые теперь уже были не литературными критиками, а журналистами и реалистами в области международных отношений, читали Шпенглера через призму тезиса Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории». Они утверждали, что Шпенглер не осознавал или же недооценивал возможность того, что его эпоха цезаризма может обернуться либерально-демократической империей миллиардеров и банкиров. Это лейтмотив книги «Пророк заката» Джона Фарренкопфа (2001) — лучшей работы по Шпенглеру из тех, что есть на английском языке, — и о ней с похвалой отозвались такие журналисты, как Роберт Мерри, бывший редактор «The National Interest». «Представленный Освальдом Шпенглером образ глобальной истории и судьбы Запада вызывает мало резонанса в современном мире, если не считать обновленной версии с учетом подъема Америки в эпоху, начавшуюся в 1945 году», — пишет Мерри. «Он отказывался признать, что Америка может помешать его стране стать последней державой Запада и мировым гегемоном». Такие читатели, как Мерри и Фарренкопф, считали необходимым «пересмотреть» Шпенглера, чтобы цезаризм был совместим с неолиберальным глобализмом, возглавляемым Соединёнными Штатами. Но это уже очень далеко от идей Шпенглера.

Век спустя после первого перевода «Заката» на английский язык, описание Шпенглером цезаризма как восстания консервативных мучеников западной культуры против глобального финансового режима становится всё более актуальным, в то время как представления о либерально-демократическом конце истории кажутся нам недальновидными фантазиями 1990-х годов. Это особенно интригует, если учесть, что Шпенглер представлял себе цезаризм как явление XXI века. И вот, наконец, он обращается к нам из могилы. Но слышим ли мы его?

Десять лет назад было бы трудно найти печатный экземпляр любого из произведений Шпенглера на английском языке за пределами книжных магазинов университетских городков, которые скупают имущество умерших профессоров. Но сегодня у читателей есть выбор. Факсимиле первого английского издания «Заката» (которое теперь находится в открытом доступе) можно приобрести у «Arktos», ведущего издателя европейских «новых правых»; «Legend Books», каталог которого состоит из переведенных произведений Шпенглера и нескольких произведений «анти-воук консервативной детской литературы»; и «Rogue Scholar Press», которым управляет тролль из социальных сетей, утверждающий, среди прочего, что «каждый здравомыслящий немец молится о втором пришествии Адольфа Гитлера». «Пруссачество» издало «Legend Books» в новом переводе редактора «Arktos» Константина фон Хоффмайстера; также «Imperium Press» - издательство, пожалуй, наиболее известное прежде всего своей серией «Жизнь замечательных людей», в которой вышли книги о Роберте Ли, Эрнане Кортесе и гунне Аттиле; и «Black House Publishing» - издательство новозеландского расиста Керри Болтона, подготовившего введение к книге. «Правые, — начинает свои замечания Болтон, — могут не соглашаться с Освальдом Шпенглером, но игнорировать его невозможно. Конечно, для левых и ортодоксальных академических кругов всегда проще игнорировать его». Любопытно, что текст «Пруссачества», следующий за этим введением, представляет собой кражу перевода Шпенглера 1968 года, выполненного немецким профессором из Амхерстского колледжа.

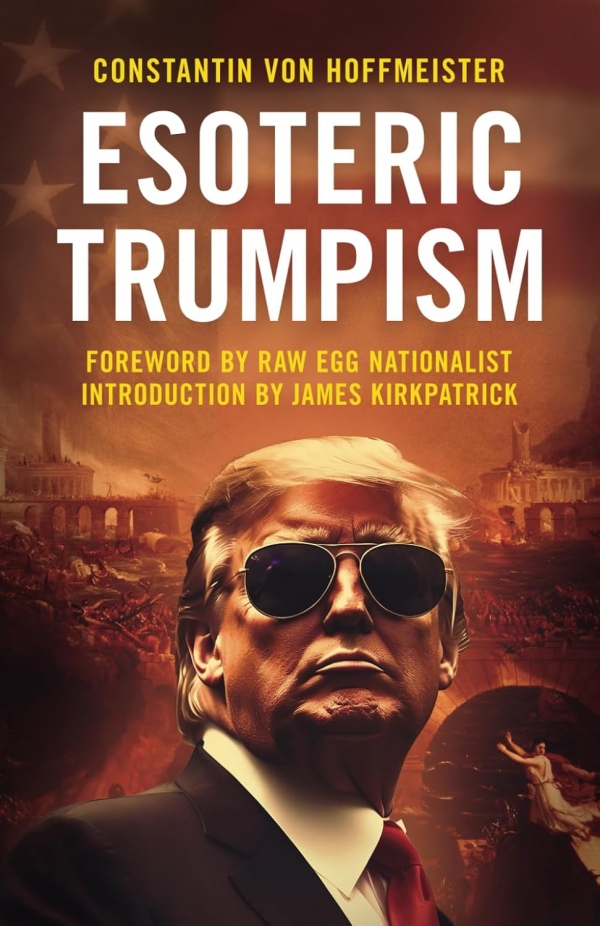

Большинство новейших последователей Шпенглера считают, что международное восстание против неолиберального порядка – многообещающий первый признак явления шпенглеровского цезаризма. Хоффмайстер, чьи переводы во многом способствовали новому росту интереса американцев к Шпенглеру, представляет Дональда Трампа – автора «Искусства заключать сделки» – всемирно-историческим героем, который подорвет транзакционный этос современности политикой кровавого насилия. На обложке предвыборной пропагандистской работы Хоффмайстера 2024 года «Эзотерический трампизм» (намек на оккультное движение «Эзотерический гитлеризм») изображён карикатурный Трамп в фиолетовых солнцезащитных очках-авиаторах и свежевыбеленном блестящем золотом парике на фоне репродукции культовой картины Томаса Коула, изображающей разграбление Рима. «В культурной зиме Запада, — пишет Хоффмайстер, — Трамп предстаёт не просто политической фигурой, но и воплощением фаустовского духа, стремящегося возродить цивилизацию, которую он когда-то вознёс на невероятные высоты». Его избрание обещает «возрождение духа нации… подготавливая почву для полноценного возрождения».

Но в «Закате» нет ни омоложения, ни воскрешения, ни возрождения. Ничто не может стать снова великим. Урок философии истории Шпенглера заключается в том, что «мы должны считаться с суровым фактом упадка поздней жизни». Это ужасный урок. Никто в здравом уме — а Шпенглер был не в здравом уме — не захотел бы жить в двухвековую эпоху, которую он отождествлял с возникновением цезаризма, которая, по его определению, отмечена «все более примитивным характером политических форм» и «внутренним разрушением наций в бесформенное население, чья консолидация в империю постепенно принимает примитивный и деспотический характер». По мнению Шпенглера, цезаризм ускоряет скатывание в варварство, которое «отличается лишь несущественными деталями от событий времен дикой жизни в лесу».

Поэтому изучения достойно именно это «возрождение», а не редакционные рассуждения расистов, придумавших, как нажиться на репутации Шпенглера. Любой хронически засевший в интернете неграмотный шитпостер может распространять мемы о Шпенглере и объявить себя цезаристом – и существует сообщество молодых людей, которые так поступают – точно так же, как любой студент элитного колледжа может назвать себя полицейским аболиционистом. Но слова могут отвлекать от сути. Шпенглеровская интерпретация современной культуры раскрыла бы эти самоописания как компенсаторные жесты масс, неспособных принять собственную историческую ничтожность. Шпенглер признал бы распространение печатных экземпляров «Заката Европы» и созданных искусственным интеллектом (или украденных) переводов «Пруссачества» дешёвым потребительским хламом – артефактами, которые можно поместить рядом с футболками Че Гевары и музыкой Канье Уэста в энциклопедию фаустовского политического китча. Шпенглер даже не стал бы различать эти левые и правые мемы популярной культуры. Он бы увидел в этих конкурирующих диалектах две уродливые маски, скрывающие одну и ту же выхолощенную душу, точно так же, как он не принимал как проповедников пацифизма, так и правых антисемитов среди своих современников, ограничиваясь в их отношении одним названием – отравленной журналистикой вульгарной массой. Если цезаризм, как его описал Шпенглер, когда-либо воплотится в жизнь, то это произойдет потому, что кто-то сочтет культуру мемов и кликбейта духовно ядовитой и невыносимой.

Трудно представить, что это когда-либо произойдёт. Шпенглеровское представление о грядущем Цезаре сочетает в себе черты, редко встречающиеся в современном мире. Он должен быть совестливым и благородным, человеком грубых инстинктов, чуждым логическим абстракциям, но в то же время мизантропом, отвергающим законы природы, страдающим манией величия, бесчеловечным и безжалостным. Он каким-то образом пронесёт факел цивилизации и воздвигнет последние памятники фаустовскому Западу, осуществляя при этом полную власть над населением планеты, к которому он равнодушен. И самое главное, в его жилах должна течь доля варварской чувственности, связывающая его с дикими истоками культуры и предрасполагающая к отвращению к изощрённой глупости цивилизованной жизни.

Вот почему Шпенглер предполагал, что наш Цезарь придёт из Германии, страны, которая когда-то считала за благо своё запоздалое приобщение к современному индустриальному обществу и отсутствие устойчивого демократического опыта. Но этой Германии больше нет. Кто сегодня обладает инстинктами, не подорванными изнуряющей логикой цивилизации? Пожалуй, никто. В любом случае, это не исключает возможности того, что мы найдём другой путь назад к дикой жизни в лесу.