Где ваш ордер? Маньеризм, канон и генеративный ИИ

Маньеристы не сдаются. Не помогает и то, что человек, который все это начал, Джорджо Вазари (1511–1574), был плохим писателем и бездарным художником.

Однако, оглядываясь назад, нельзя не признать, что он, возможно, был на верном пути. Когда он писал «Жизнеописания» (выпущенные дважды, в 1550 и 1568 годах, которую часть считают первой историей искусства), он разделил художников на отдельные группы или множества, основываясь на общих чертах, несмотря на индивидуальные различия художников, и назвал эти множества «манерами» — таким образом, предвосхитив нынешние представления о художественных стилях. Общая сюжетная линия Вазари заключалась в том, что, начиная с Джотто и Чимабуэ в конце XIII века, художники заново открыли, что их главная задача — подражание природе, и как только этот курс был задан, они уже не прекращали совершенствовать свои навыки подражания. Художники сначала научились рисовать природу такой, какая она есть, и итальянским, в основном тосканским, художникам потребовалось несколько столетий, чтобы овладеть этим ремеслом. Затем пришло совершенство в искусстве мимесиса, которое, следуя анекдоту о пяти кротонских девушках Зевксиса, достигается выбором лучшего от многих моделей, таким образом, передавая природу не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть. Это, утверждает Вазари, и есть bella maniera, хороший стиль, который художники его времени, от Леонардо до Рафаэля и лучшего из всех, Микеланджело, наконец, освоили в полной мере.

Фреска Джорджо Вазари «Зевскис и пять девушек» (1572). Дом Вазари во Флоренции.

Проблема телеологических моделей истории заключается в том, что как только достигается конечная станция, история заканчивается, и никто не знает, куда идти дальше. Среди историков искусства существует консенсус относительно того, что художники позднего Возрождения, придя к выводу, что все уже научились подражать природе, начали подражать друг другу — в частности, подражать стилю друг друга, независимо от содержания. Это современное значение маньеризма, которое после XIX века приобрело отчетливо «зловещие» коннотации[1]. Маньеристов стали рассматривать как художников, которые потеряли почву под ногами, отказались от натурализма Возрождения и обменяли этот достойный мандат на бесполезную игру бесконечной самореферентности. По тем же причинам кое-кто в ХХ веке начал видеть в маньеристах героев, а не злодеев.

Ничто из вышеперечисленного не применимо и никогда не применялось к архитектуре. Вазари рассматривает живопись, скульптуру и архитектуру в схожих понятиях (и он фактически был пионером представления этих трех искусств как тесно связанных «искусств рисования»). Но архитектура, в отличие от живописи и скульптуры, не подражает природе — по крайней мере, непосредственно. Миметические принципы, уже изложенные у Витрувия (в первую очередь идея о том, что классический ордер имитирует структуру примитивной деревянной конструкции), были с самого начала фиговыми листками и широко понимались как таковые. Архитекторы эпохи Возрождения не должны были копировать природу; их настоящим делом было подражать античной архитектуре. В этом отношении архитекторы эпохи Возрождения были гораздо ближе по духу к писателям эпохи Возрождения, чем к художникам эпохи Возрождения: писатели эпохи Возрождения тоже пытались возродить классический язык — в основном латынь Цицерона — подражая корпусу сохранившихся античных источников.

Поэтому неудивительно, что архитекторы и писатели эпохи Возрождения в конечном итоге придумали очень похожие стратегии подражания. Архитекторам и писателям пришлось составлять каталоги моделей, а затем искать способы имитировать их, не копируя их дословно. Один из лучших методов, которые они нашли, состоял в поиске общих черт или закономерностей в выбранных ими моделях и экстраполяции из этих закономерностей набора эффективных правил. Для писателей это были правила грамматики и синтаксиса; для архитекторов это были правила классических ордеров, опубликованные в виде справочника в 1537 году. Писатели и архитекторы, работая с разным материалом, в конечном итоге сформулировали, соответственно, правила подражания стилю древних писателей и правила подражания стилю древних строителей. Поскольку писатели и архитекторы эпохи Возрождения подражали манерам или стилям, а не природе, все писатели и архитекторы эпохи Возрождения были, в некотором смысле, маньеристами с самого начала — не зная об этом.

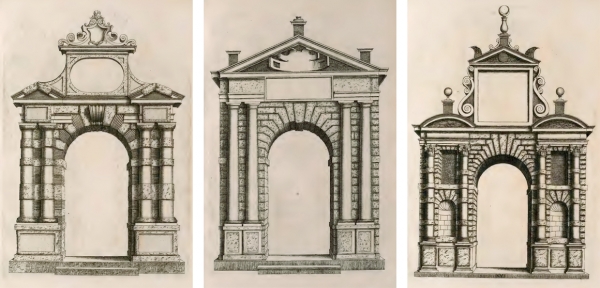

Но на самом деле архитекторы знали это. С самого начала, наряду с правилами строительства в стиле древних, архитекторы эпохи Возрождения установили правила их нарушения. Идея заключалась в том, что, как только человек узнает правила, он также может их нарушать, но только если нарушаемые правила все еще видны или понятны, таким образом подразумевая, что демонстрация знакомства с правилом и в то же время его преднамеренное нарушение могут сами по себе быть сообщением и передавать некий смысл. Итальянский архитектор Себастьяно Серлио был первым, кто предложил теорию различных способов нарушения правил дизайна — тех самых правил, которые он так тщательно изложил в своих собственных книгах; он называл эти нарушения «лицензиями», используя термин, который он заимствовал из моральной теологии современников, означающий что-то простительное, что вы делаете, зная, что вы не должны этого делать. Джулио Романо сегодня часто считают мастером маньеристской распущенности, но именно Вазари, опять же, в 1568 году предложил лучшую формулу для подобного: свобода — это то, что находится за пределами правил, но может быть включено в правила, не создавая путаницы или не нарушая общего порядка. Более трех столетий спустя Фердинанд де Соссюр не смог бы выразить подобное лучше.

Три страницы из «Экстраординарной книги» Себастьяно Серлио (1551).

В начале ХХ века Соссюр, как известно, утверждал, что все языки развиваются посредством динамического взаимодействия между установленными нормами и употреблением, условностью и изобретением, кодом и творчеством (langue и parole); в 1960-х и 1970-х годах Ролан Барт и Умберто Эко, среди прочих, популяризировали художественную версию лингвистики Соссюра, утверждая, почти как научный принцип, что нарушение некоторых правил языка сделает большинство сообщений более значимыми (или, если быть точным: увеличит объем передаваемой информации).

Такая версия модернистской семиотики была чрезвычайно популярна среди авангардных художников и дизайнеров того периода, и вот как, невероятно, классическая теория маньеристской распущенности и структуралистская теория языка незаметно слились, поскольку обе они привели к одному и тому же плану действий, который был следующим: сначала выберите язык; затем изучите его правила — его код; затем нарушьте или подправьте некоторые из этих правил, но не все и не полностью, чтобы язык продолжал функционировать, и вы могли воспользоваться всеми его тонкостями и нюансами, чтобы выразить свое отличие, отстраненность, дистанцию или несогласие. В результате, благодаря семиотике, маньеризм ХХ века стал явной критикой прецедента, которым классический маньеризм всегда был — но ничего об этом не говоря.

И конечно же, как только социальные и политические приоритеты архитектурного модернизма ослабли, и дизайнеры снова смогли выразить свой интерес к форме, маньеризм был готов к прайм-тайму. Основополагающая работа Роберта Вентури «Сложность и противоречие в архитектуре», впервые опубликованная в 1966 году, как известно, должна была называться «Маньеризм в архитектуре»; название было изменено в последнюю минуту, но на ее обложке по-прежнему красовалась фотография ворот Порта Пиа Микеланджело в Риме[2]. Вентури сохранял интерес к маньеризму на протяжении всей своей долгой и влиятельной карьеры, но то, что он и Дениз Скотт Браун подразумевали под маньеризмом, со временем изменилось, перейдя от непосредственно работы с историческим маньеризмом к идее эклектики в целом и множеству источников. Однако лишь после работ так называемой Нью-Йоркской пятерки (Питер Айзенман, Майкл Грейвс, Чарльз Гватми, Джон Хейдук и Ричард Мейер) был прочно установлен общий принцип того, что я бы назвал критическим маньеризмом: Нью-Йоркская пятерка выбрала архитектурный модернизм, а не классицизм, в качестве своего прецедента для отсылки; и они творчески переосмыслили, подвергли критике и превзошли формальные правила своего избранного языка. Другими словами, они сделали с ранним Ле Корбюзье то, что Серлио сделал с Браманте.

Хотя дух этой игры в маньеризм был в большинстве работ Нью-Йоркской пятерки был весьма очевиден, главные герои не ссылались на сам маньеризм непосредственно — даже Колин Роу (который написал предисловие к оригинальной публикации Five Architects в 1972 году) или Манфредо Тафури (который написал предисловие к итальянской публикации), оба большие специалисты по маньеризму[3]. Тем не менее, как недавно отметила Джоан Окман, и Роу, и Вентури исходно приняли «неизбежность исторического прецедента как источника формального изобретения»[4], и с этого трамплина возник лейтмотив пожизненных усилий Питера Айзенмана: исторический прецедент является ключом ко всему формальному изобретению, потому что без прецедента нет языка; но таково же и критическое нарушение прецедента, потому что без этого нарушения нет инноваций, а значит, нет и смысла. Лицензия — это то, что превращает копию в творческую имитацию.

Если подобная идея маньеризма в последние полвека различным образом и так внедрялась в архитектурную теорию, то есть ряд причин для ее возрождения. Как я указал в своей статье от 2023 года в Artforum[5], техническая логика генеративного искусственного интеллекта странным образом подтверждает некоторые основные принципы классической традиции в изобразительном искусстве. Генеративные состязательные сети (GAN) и более поздние кроссмодальные генераторы на основе GPT, такие как Dall-E и Midjourney, создают новые изображения, полученные из совокупности данных существующих изображений, используемых для «обучения» системы. С точки зрения истории искусств, генераторы изображений на основе ИИ имитируют совокупности данных, которые им скармливали. Но это имитация в классическом, а не в модернистском смысле этого слова: в то время как для модернистов имитация заключалась в копировании, воспроизводстве и плагиате, в классической традиции имитация заключалась в работе с моделями, рассматриваемыми как источник вдохновения, который можно творчески преобразовать и превзойти. Аналогично, современный генеративный ИИ создает новые изображения, которые должны быть узнаваемо похожими, но никогда не идентичными образцам, из которых они происходят, — неважно, является ли исходная совокупность данных специально подготовленной (как в старых системах GAN) или уже готовой и генеративной (как в современных системах GPT).

Как знает каждый, кто имел дело с генеративным ИИ, вычислительный процесс имитации (т. е. интерпретирующего преобразования) любой избранной совокупности моделей происходит в «черном ящике» машины; единственный способ изменить вывод — это настроить ввод, изменив совокупность данных (или, в более современных системах, словесные подсказки, которые, в свою очередь, настраивают подмножества данных, которые вводятся). Но независимо от технических трюков, которые нужно освоить, чтобы хорошо играть в эту игру, общий ее дух всегда предельно прозрачен: когда генеративный ИИ создает изображения, все генерируется из чего-то, что уже существует — чего-то, что уже есть: традиции, словари, конвенции или языки, которые мы используем и на которые ссылаемся, являются прецедентом, который делает наше творчество возможным, а наше сообщение — понятным. Таким образом, своим способом работы генеративный ИИ также напоминает нам, что независимо от технологии художественное творчество начинается с осознания, признания, вызова и выбора прецедента ссылки — и ссылки на прецедент. Прецедент — это тот канон, в который мы вписываем себя и который придает смысл нашим словам. И мы прекрасно знаем сегодня, что всякий канон основан на произволе, и что произвол зачастую является синонимом предрассудков. Совокупности данных по определению являются эксклюзивными: когда мы создаем совокупность данных или даже когда мы просто используем то, что есть, мы добавляем что-то, чтобы выгнать кого-то. Вот так все просто.

Два кадра из безымянной цифровой анимации Кайла Стейнфельда 2020 года, созданной с помощью Artbreeder.

И давайте не будем ходить вокруг да около: прецедент или совокупность данных в архитектуре и дизайне означает традицию и историю. И каждый раз, когда архитекторы, в частности, ссылаются на историю, у нас есть причины для беспокойства. Архитектурные традиции часто служили целям выражения духа и провозглашения наций, культур и цивилизаций; и из всех канонов и традиций именно классический язык архитектуры чаще использовался как signe identitaire (маркер идентичности) определенной идеи Европы — и как таковой он в некоторых случаях даже был законодательно предписан в некоторых странах Запада еще несколько лет назад. Фашисты, сталинисты, расисты и фанатики всех времен и народов обычно выступают за сохранение архитектурного канона — те или иные — для аналогичных целей дискриминации

Но вот неприятная правда: несмотря на все вышесказанное, нам все еще нужны каноны, и всегда будут нужны, потому что без канонов — без языка — мы не можем ни говорить, ни быть услышанными. Мы должны использовать языки, которые знаем, потому что других мы не знаем. Но когда мы это делаем, есть еще одна вещь, которую мы все еще можем делать: мы можем, по крайней мере, попытаться дать понять, что мы понимаем правила языков, которые мы используем. Мы можем критиковать язык, который мы не выбирали. Мы можем использовать наш parole внутри и против языка, который нам не нравится. Генеративный ИИ не может этого делать — ни сейчас, исходя из текущего состояния дел, ни, как я бы предположил, в течение некоторого времени в будущем. Но если генеративный ИИ, который является не более чем технологией, напоминает нам о неизбежности прецедента, то маньеризм, который является идеей, напоминает нам, что мы можем иметь дело с прецедентом и все равно поступать правильно.

Классцисты выступаю за канон; маньеристы критикуют канон. И если эти два термина, которые я использую здесь для удобства, классицизм и маньеризм, принадлежат европейской традиции, то идея канона теперь применима ко всякой традиции. Генеративный ИИ — это глобальная технология, и она работает одинаково везде, независимо от того, на чем мы ее обучаем. В любом случае, даже без ссылки на эту технологию, многие дизайнеры нашего времени уже стали маньеристами, иногда даже намеренно; недавняя книга архитектора Франсиско Гонсалеса де Каналеса блестяще рассмотрела многих из них, от Office Kersten Geers David Van Severen до Lütjens Padmanabhan Architekten — список, к которому я бы также добавил великого мастера позднемодернистского нарушения правил Валерио Олджиати. На Западе генеративный ИИ может породить еще более тоталитарный классицизм — либо доманьеристского, либо постманьеристского толка. Но между этими двумя крайностями — между Браманте и Бернини, так сказать, — лежит узкий путь разума; и это печально известный трудный путь. Грустная судьба маньеристов всех времен, всех, кто выбирает критику прецедента вместо его одобрения или добавления излишеств, заключается в том, что многие будут видеть в вас ничтожество, а многие будут видеть в вас труса. Но если у кого-то есть лучшие идеи для этих гнусных времен, пожалуйста, скажите мне.

[1] Термин предложил Гаэтано Миланези, автор первого критического издания «Жизнеописаний» Вазари, опубликованного в девяти томах между 1878 и 1885 годами.

[2] См. Gonzáles de Canales F. The Mannerist Mind. An Architecture of Crisis. Actar: Barcelona and New York, 2023. P. 41 - 47.

[3] Five Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk, Meier. Oxford University Press, New York: 1975. Первая публикация состоялась в издательстве Wittenborn в 1972 году вслед за конференцией, которая состоялась в 1969 году в Нью-йоркском Музее современного искусства.

[4] Ockman J. Form Without Utopia // Journal of the Society of Architectural Historians, 1998, vol. 57, no. 4. P. 448–454.

Вопрос 4: Есть ли на Украине нацизм? Политика украинизации: почему и как отменяют Пушкина, Булгакова и основателей Одессы

Данилин