Босхиана Мценского уезда

Умом Россию не понять, но её сравнение с тюрьмой в определённый момент обозначило исток целой литературной традиции. Тюремная проза – верная дорога к тому, чтобы выбиться в местные классики.

Умом Россию не понять, но её сравнение с тюрьмой в определённый момент обозначило исток целой литературной традиции. Тюремная проза — верная дорога к тому, чтобы выбиться в местные классики. Впрочем, слишком торный путь — тоже проблема: народная тропа, может, и не зарастёт, но приведёт она совсем не к твоему памятнику. Оно и понятно: тягаться ведь надо с Шаламовым, с Солженицыным (или, на худой конец, с Габышевым), а все они, как ни крути, настоящие сидельцы.

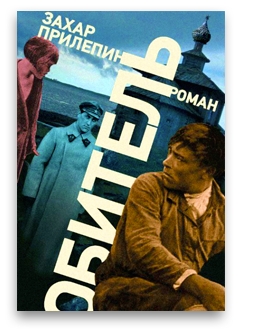

Захар Прилепин рискнул, и из этого риска получился роман «Обитель».

Его проза устроена как зеркало, которому автор доверяет восхищение собой; подобно фольклорной мачехе, он исповедуется своему отражению. О чём эта исповедь? О том, прежде всего, что Прилепин из того поколения, для которого быть крутым означало быть одновременно лихим и опытным. И о том, что прилепинская проза — это запоздалый документ, который оставляют после себя девяностые.

Его проза устроена как зеркало, которому автор доверяет восхищение собой; подобно фольклорной мачехе, он исповедуется своему отражению. О чём эта исповедь? О том, прежде всего, что Прилепин из того поколения, для которого быть крутым означало быть одновременно лихим и опытным. И о том, что прилепинская проза — это запоздалый документ, который оставляют после себя девяностые.

Словечко «крутые» было не эпитетом, а существительным. «Крутые» стали обозначением целой категории людей, сменивших культ нерастраченной нежности, свойственный их родителям, на культ нерастраченного насилия. Писателями «крутые» становились редко (по правде сказать, почти не становились), но не имели себе равных в сведении жизни к мегаломанскому самолюбованию: тренируемым в качалках, предъявляемым на тёрках.

Политическим контрагентом «крутых» является поколение 93-го года: те, для кого события, связанные с расстрелом Белого дома, стали главными в жизни. Это поколение, которое оптом и в розницу продаёт амплуа тех, чью жизни расчертили пунктиром «те самые пули». Притом, что погибли из него единицы, оно представляет себя коллективным страстотерпцем эпохи (будто бы все её разломы стали ранами на его сердце.) Из оставшихся в живых представителей поколения возник коллективный политтехнолог, кшатрий за прилавком, гибрид барыги с громилой. По-сути, перед нами новая генерация «детей лейтенанта Шмидта».

Несправедливо думать, что вклад «крутых» в мировую культуру заключается в том, чтобы свести любой эпос к шансону. Эта среда в состоянии породить и настоящие цветы зла, не хуже бодлеровских. Однако вырастают они не сразу, а немного погодя, когда на смену девяностым приходят нулевые, и бывшие крутые превращаются в «посткрутых», в новую аристократию и столпов общества. В этот момент снова оказывается нужна литература. Крутость увековечивается в прозе как доисторическая муха в янтаре. При этом она превращается в знак самой себя, отсылая нас к истории любого общества, в котором стародавние отжималы и давилы внезапно превращаются в отцов-основателей, которые «сами жили и нам давали».

Для общества, возникшего у нас в девяностые, Прилепин играет ту же роль, которую играли для средневековых обществ летописцы и хронографы — насильственные действия, доверенные знакам, превращаются в атрибуты учредительной власти, положившей начало всему, что происходит и поныне. Отсюда берёт начало и то любование насилием, которое отличает прилепинскую прозу.

Иногда кажется, что Прилепин не просто смакует какой-либо акт насилия, но пытается предугадать, в каких формах жизни он, подобно свежему покойнику, впоследствии реинкарнирует.

Запоздалая, опосредованная словами, в буквальном смысле «романическая» крутость Прилепина является протуберанцем давнего, но не тайного и где-то бесхитростного даже романа, который заводили с собой жители позднесоветских окраин. Пружиной этого романа выступало, с одной стороны, стремление выдавить из себя по капле совка (как раба), а с другой — та порабощённость чем-то непоправимо советским, которая возникла задолго до самого СССР. Корень этой порабощённости — в склонности учить других на примере собственной жизни.

Исток всей этой советской, досоветской и одновременно антисоветской психологии «человека из девяностых» следует искать в мировоззрении разночинца, который описывает жизнь как школу и кичится её уроками, как другие кичатся богатством и статусом. Эта разночинная кичливость является ранней версией пригородной «крутости» (родовые гнёзда «крутых» были сплошь разбросаны по пригородам — от Люберец до Солнцева).

Разночинный подход к собственной жизни как к школе, которая содержит в себе назидание всем остальным, быстро нашёл воплощение в литературе. Мало того: литература в определённом своём изводе стала пособием по изучению жизни. Жить нужно было так, будто затверживаешь урок.

Дань этой традиции отдают многие: от Маяковского с Есениным до Эдуарда Лимонова. Однако роль гоголевской шинели для неё берут на себя «мои университеты» Горького. (Нет ничего случайного в том, что дед из автобиографической трилогии Горького напоминает прилепинского прадеда из «Обители».)

Захар Прилепин нигде особенно не показывает своё желание стать «Горьким сегодня», в качестве своего альтер эго он выбирает советского мистика и духовидца Леонида Леонова (Прилепин автор его биографии, хорошей).

Однако именно Горький бросает зигзагообразную тень на тучное, как пингвин, тело прилепинской прозы.

В романе «Обитель» с этой тенью особые отношения. Главным героем романа являются Соловецкий лагерь особого назначения (сокращённо СЛОН), а первым, кто о них написал как о средстве перевоспитания нового типа был Горький. Как известно, «буревестник революции» пришёл к выводу о том, что трудовая коммуна способна в недалёком будущем избавить человечество от тюрем. Сегодня непросто это представить, но для Горького Соловки стали утопией мира без тюрем. В Соловках пролетарский писатель усмотрел «школу жизни», которой по наследству был готов передать функции основанной им литературной традиции.

Написав очерк о Соловках, Горький стал, помимо прочего, одним из родоначальников лагерной прозы, однако лагерной прозы особого рода. Горький изменил жанр этой прозы с антиутопии на утопию. Это отличие, по словам самого Горького, диктуется тем, что Соловки не «Мёртвый дом» Достоевского и не «Мир отверженных» Якубовича-Меньшина, «потому что там учат жить, учат грамоте и труду… потому что жизнью трудящихся руководят рабочие люди, а они, не так давно, тоже были „отверженными“ в самодержавно-мещанском государстве».

Горький в своём очерке примеривает к себе образ советского соловецкого Сократа. Он вплетает в свой рассказ «платоновские диалоги» ведёт их с монахами и заключёнными.

Прилепин заимствует эту диалогическую модель повествования, но место Сократа, назидательного и оставляющего за собой последнее слово, у него пустует. Сократ воплощает собой ходячую мораль, а мораль «Обители» у каждого — своя. В царстве этой свойской морали каждый Сократ сам себе, включая поэта-фраера-стукача, удавленного беспризорника или самого начальника лагеря — Эйхманиса. При этом, как пел Шнур, другой кумир эпохи посткрутых, «никого не жалко, никого, ни темя, ни меня, ни его».

Артём Горяинов, с приключениями которого автор соотносит канву романа, сопротивляется не злу, а неблаговидным поступкам, претящим его эстетическому чувству, выбивающимся из общей музыкальности жизни. Артём на протяжении романа старается о себе не говорить, толком непонятно даже, за что он попал на Соловки — будто ветром надуло. Идея автора в том, что Соловки — метафора мира, а как и почему мы оказываемся в мире, никому знать не дано. Однако заканчивается роман и становится ясно, что сказать нам об Артёме особенно нечего.

В романе пустует не столько место Сократа (хотя Сократ один из самых известных в истории заключённых), сколько место положительного героя.

Артём Горяинов не положительный герой, он герой приятный, возможно даже «приятный во всех отношениях». Его обаяние возрастает в прогрессии от того, что автор очень бы хотел с ним соотноситься, — что он такой же упёртый, такой же везучий. И такой же крутой.

В остальном мир прилепинских Соловков напоминает не столько сами Соловки, сколько девяностые: тут тебе и многонационалия (если иностранец, то китаец), и обязательные чеченцы (незаменимый «другой»), и урки с их понятиями, и интеллигенция в образе Мити Щелпачова (ака будущий академик Лихачёв), и «вчерашние люди», похожие друг на друга, к какой бы эпохе их не относили.

Самое интересное в романе — не СЛОНовья вселенная, а соревнование автора с литературным альтер эго. Это соревнование превращает новейшую литературу в род дрессировки собственной тульпы, в двойное плетение по лекалам Грегори Бейтсона, в бесконечный комментарий к парадоксу лжеца. Прилепинская проза напоминает прочный корсет из словесных нитей, который автор напяливает на себя, чтобы убедить себя в том, что он сам герой и ничто героическое ему не чуждо. Подобный подход свойственен и другому небезызвестному писателю Натану Дубовицкому, который также является ближайшим альтер эго Прилепина.

Прилепин состоялся как писатель, чтобы начать играть политическую роль, Дубовицкий стал политиком, чтобы доказать себе и другим то, что он — писатель. Обоих объединила Новороссия, и немудрено. Политика постоянно оборачивается войной, которую ведут «другими средствами». В какой-то момент становится ясно, что выпадает на долю литературы, определяемой по остаточному принципу — она осадок политики, её «т.д.» и «т.п.». Однако Новороссийский проект отличается тем, что литературы была выдвинута в нём на авансцену с самого начала.

И если сама Новороссия стала главным событием литературной жизни, то главным событием в жизни самой Новороссии явилась пока только книга. Большая книга писателя Прилепина.

Прилепин Захар. Обитель. М.: АСТ, 2014.

Вопрос 4: Есть ли на Украине нацизм? Политика украинизации: почему и как отменяют Пушкина, Булгакова и основателей Одессы

Данилин