Женщина как одно из Имен-Отца, или Как правильно читать лакановскую формулу сексуации

Перевод статьи Славоя Жижека 1995 года о сексуальном различии в терминах Жака Лакана

Распространенный способ неверного истолкования формул Лакана, описывающих сексуацию (1), заключается в редукции различия между мужской и женской стороной до двух формул, которые определяют мужскую позицию, как если бы мужская является универсальной фаллической функцией, а женская - исключением, эксцессом, избытком, который ускользает от захвата фаллической функцией. Такая интерпретация полностью упускает точку зрения Лакана, которая заключается в том, что именно эта позиция Женщины как исключения, скажем, в образе Прекрасной дамы в куртуазной любви, является мужской фантазией par excellence. В качестве примера исключения, составляющего фаллическую функцию, обычно упоминается фантазматическая, непристойная фигура первобытного наслаждающегося отца, который не был обременен никакими запретами и как таковой был способен в полной мере наслаждаться всеми женщинами. Не вписывается ли, однако, в эти определения первородного отца фигура Прекрасной дамы в куртуазной любви? Разве она не капризный Господин, который хочет всего этого, то есть тот, кто сам не связан никаким законом, обрекая своего рыцаря-слугу на произвольные и возмутительные испытания?

В этом смысле Женщина - одно из имен-отца. Важнейшие детали, которые здесь не следует упускать, - это использование множественного числа и отсутствие заглавных букв: не Имя Отца, а одно из имён Отца - одна из номинаций избытка, называемого "первородным отцом" (2). В случае с Женщиной-мифической-Она, Королевой из одноименного романа Райдера Хаггарда, например, - а также в случае с первородным отцом, мы имеем дело с агентом власти, которая является досимволической, необузданной законом кастрации; в обоих случаях роль этого фантазматического агента состоит в том, чтобы заполнить порочный круг символического порядка, пустоту его истоков: то, что дает понятие "Женщина" (или "первородный отец"), является мифической отправной точкой необузданной полноты, "первородное подавление" которой и устанавливает символический порядок.

Другая неверная интерпретация заключается в том, чтобы снять остроту формулы сексуации, вводя семантическое различие между двумя значениями квантора "все": согласно этой неверной интерпретации, в случае универсальной функции "все" (или "не все") относится к единичному субъекту (x) и указывает, относится ли объект к фаллической функции; в то время как конкретное исключение "существует" относится к множеству субъектов и сигналов, независимо от того, входит ли в это множество "существует", который полностью освобожден (или нет) от фаллической функции. Женская сторона формулы сексуации, таким образом, якобы свидетельствует о разрезе, который разделяет каждую женщину изнутри: ни одна женщина не освобождается полностью от фаллической функции, и по этой самой причине ни одна женщина не подчиняется ей полностью, т.е. в каждой женщине есть что-то, что сопротивляется фаллической функции. Симметрично, с мужской стороны, утверждаемая универсальность относится к единичному субъекту (каждый субъект мужского пола полностью подчиняется фаллической функции) и исключению из него множества субъектов мужского пола ("существует" тот, который полностью освобожден от фаллической функции). Короче говоря, поскольку один мужчина полностью освобожден от фаллической функции, все остальные полностью подчиняются ей, и поскольку ни одна женщина полностью не освобождена от фаллической функции, ни одна из них также полностью ей не подчиняется. В одном случае разделение экстернализировано: оно означает линию разделения, которая во множестве "все мужчины" различает тех, кто вовлечен в фаллическую функцию, от "тех", кто освобожден от нее; в другом случае оно интернализировано: каждая отдельная женщина разделена изнутри, часть ее подчиняется фаллической функции, а часть - освобождается от нее.

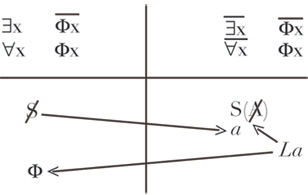

Однако если мы хотим в полной мере осознать истинный парадокс формулы сексуации Лакана, то нужно интерпретировать ее гораздо более буквально: женщина подрывает универсальность фаллической функции самим фактом, что в ней нет исключений, ничто не сопротивляется ей. Иными словами, парадокс фаллической функции заключается в своеобразном коротком замыкании между функцией и ее метафункцией: фаллическая функция совпадает с собственным самоограничением, с установкой не-фаллического исключения. Такое прочтение предопределено несколько загадочными символами, которые Лакан писал под формулами сексуации, и где женщина (обозначенная перечеркнутым la) разделена между заглавными Φ (фаллос) и S(A - перечеркнуто), означающими перечеркнутого Другого, означающими несуществование/несовместимость Другого, то есть символического порядка. Здесь нельзя не заметить глубокое сродство Φ и S(A), означающее отсутствие в Другом, т.е. решающий факт, что Ф, означающее фаллическую силу, фаллос в своем захватывающем присутствии, лишь придает телу импотентность/несовместимость Другого.

Достаточно вспомнить политического лидера - в чем заключается суть поддержки его харизмы? Область политики по определению некалькулируема, непредсказуема; человек может возбуждать страстную реакцию, не понимая почему; логика переноса здесь не может быть применена, поэтому обычно говорят о волшебном даре, о непостижимом je ne sais quoi, которое не может быть сведено ни к одной из фактических черт лидера - кажется, будто харизматический лидер доминирует над этим (x), как будто он дергает за ниточки, где Другой из символического порядка оказывается недееспособен. Ситуация здесь гомологична критике Спинозой распространенного представления о Боге как о человеке: в своем стремлении понять окружающий мир путем реконструкции сети причинно-следственных связей между событиями и объектами, люди рано или поздно приходят к тому, что их представления о мире терпят неудачу, наталкиваются на предел, и Бог (представленный как старый бородатый мудрец и т.д.) просто предоставляет тело этому пределу - мы проецируем в персонализированное представление о Боге скрытую, непостижимую причину всего того, что не может быть понято и объяснено через ясную каузальную связь.

Поэтому первая операция критики идеологии заключается в том, чтобы в захватывающем присутствии Бога признать заполнение пробелов в структуре нашего знания, т.е. тот элемент, под видом которого недостаток нашего позитивного знания обретает позитивное присутствие. И дело в том, что это определенным образом гомологично по отношению к женскому "не-все": это не-все не означает, что женщина не полностью подчинена Фаллосу, а скорее является сигналом о том, что именно она видит сквозь захватывающее присутствие Фаллоса, что она способна различить в нем восполнение противоречивости Другого. Другой способ сказать, что переход от S(A-зачеркнуто) к Φ - это переход от невозможности к запрету: S(A-зачеркнуто) означает невозможность означающего Другого, что нет "Другого Другого", что поле Другого по своей природе противоречиво, и Φ превращает эту невозможность в исключение, в священного, запрещенного/недоступного агента, который избегает кастрации и, таким образом, действительно может наслаждаться (первобытный Отец, Прекрасная дама куртуазной любви) (3).

Теперь очевидно, как логика формул сексуации в конечном итоге совпадает с логикой государственной власти и внутренне присущей ей трансгрессии (4): в обоих случаях важнейшая особенность заключается в том, что субъект фактически находится "внутри" (застрявший в фаллической функции, в паутине власти) только и именно в той мере, в какой он не полностью идентифицируется с ней, но сохраняет некую дистанцию к ней (представляет собой исключение из универсальной фаллической функции; потакает внутренне присущей ей трансгрессии публичного права), а с другой стороны, система (публичного права, фаллической экономии) фактически подрывается самой безоговорочной идентичностью с ней (5). В рассказе Стивена Кинга "Рита Хейворт и побег из Шоушенка" со всей строгостью решают эту проблему в связи с парадоксами тюремной жизни. Общепринятым мнением про тюремную жизнь является то, что я полностью интегрирован в нее, раздавлен ею, когда мое приспособление к ней настолько ошеломляет, что я больше не могу выносить и даже представить себе свободу, жизнь вне тюрьмы; так что мое освобождение приводит к полному психическому срыву, или, по крайней мере, вызывает жажду утраченной безопасности тюремной жизни. Однако реальная диалектика тюремной жизни несколько более тонка. Тюрьма фактически уничтожает меня, достигает полного захвата, именно тогда, когда я не полностью согласен с тем, что нахожусь в тюрьме, но поддерживаю своего рода внутреннюю дистанцию по отношению к ней, придерживаюсь иллюзии, что реальная жизнь находится в другом месте, и все время предаюсь мечтам о жизни вне тюрьмы, о приятных вещах, которые ждут меня после моего освобождения или побега. Таким образом, я попадаю в порочный круг фантазии, так что, когда в конце концов я освобождаюсь, драматическое рассогласование между фантазией и реальностью ломает меня. Поэтому единственно верное решение - это полностью принять правила тюремной жизни, а затем, в рамках мира, управляемого этими правилами, работать над тем, как их победить. Короче говоря, внутренняя дистанция и мечты о другой жизни эффективным образом приковывают меня к тюрьме, в то время как полное принятие того факта, что я действительно там нахожусь, связанный тюремными правилами, открывает пространство для подлинной надежды (6).

Парадокс фаллической функции (который симметрично инвертирует парадокс женского не-все) заключается, таким образом, в том, что фаллическая функция действует как собственное самоограничение, что она представляет собой свое собственное исключение (7). А поскольку фаллическая функция, т.е. фаллическое означающее, является квазитрансцендентальным означающим, означающим символического порядка как такового, то можно сказать, что она лишь раскрывает фундаментальную особенность символического порядка в его чистейшей форме, некое короткое замыкание различных уровней, относящееся к области модальной логики. Чтобы проиллюстрировать априорную возможность короткого замыкания между различными уровнями, относящегося к символическому порядку qua порядку символических полномочий-статусов, вспомним противостояние отца/дяди: отец qua суровый авторитет против дяди qua хорошего парня, который нас балует. Казалось бы, бессмысленный, противоречивый статус отца-дяди может быть, тем не менее, оправдан как обозначение отца, который не полностью готов к исполнению отцовской власти, а вместо этого портит потомство. (Чтобы избежать недоразумений: далеко не будучи своего рода эксцентричным исключением, отец-дядя - это просто обычный бытовой отец, который держится на дистанции по отношению к своим символическим полномочиям, т.е. который, пользуясь своей властью в полной мере, в то же время устанавливает товариществе отношения и время от времени подмигивает сыну, давая ему понять, что, в конце концов, он тоже всего лишь человек...). Здесь мы имеем дело с тем же самым коротким замыканием, что и в "Кратком курсе истории ВКП(Б)", священном тексте сталинизма, где - наряду с другими многочисленными проявлениями логики означающего - можно прочитать, как на партийном съезде "...резолюция была единогласно принята подавляющим большинством голосов". Если резолюция была принята единогласно, то где же (пусть и крохотное) меньшинство против большого большинства?

Путь к разгадке, почему "нечто, что считается ничем", возможно, заключается в том, чтобы прочитать процитированное заявление как конденсацию двух уровней: делегаты решили подавляющим большинством голосов, что их решение должно считаться единогласным... Связь с лакановской логикой означающего здесь безошибочна - меньшинство, которое таинственно исчезает в этом загадочном/абсурдном переплетении большинства и единогласия, есть ни что иное, как исключение, составляющее универсальный порядок единогласия (8). Женское же положение, напротив, определяется отказом от этого короткого замыкания. Но как? Возьмем за отправную точку правильный гегелевский парадокс coincidentia oppositorum, характеризующий стандартное представление о женщине: женщина одновременно является репрезентацией, зрелищем совершенства, образом, призванным завораживать, притягивать взгляд, и в то же время загадкой, нерепрезентируемым, тем, что априори ускользает от взгляда. Она вся есть поверхность, ей не хватает глубины, и одновременно она - непостижимая пропасть.

Чтобы пролить свет на этот парадокс, достаточно поразмышлять над последствиями недовольства определенным видом феминистской критики, которая настойчиво осуждает всякое описание женственности как мужского клише, как нечто, жестоко навязанное женщинам. Вопрос, который тут же всплывает: что же такое женское "само по себе", затуманенное мужскими клише? Проблема в том, что все ответы (от традиционной вечной женственности до Кристевой и Иригарей) могут быть снова дискредитированы как мужское клише. Кэрол Гиллиган, например (9) противопоставляет мужским ценностям автономии, конкурентоспособности и т.д., женские ценности близости, привязанности, взаимозависимости, заботы и внимания, ответственности и самопожертвования и т.п. Являются ли эти черты подлинно женскими или это мужские клише о женщинах, черты, навязанные женщинам в патриархальном обществе? Этот вопрос не поддается решению, так что единственный возможный ответ - это одновременно и то, и другое. Таким образом, вопрос необходимо переформулировать чисто топологически: в отношении позитивного содержания мужское представление о женщине такое же, как и у женщины о себе; различие касается только места, чисто формальной модальности понимания одного и того же содержания (в первом случае это содержание мыслится "для другого", во втором - как "в себе"). Этот чисто формальный сдвиг модальности, однако, имеет решающее значение. Иными словами, то, что каждое позитивное определение того, что женщина "в себе", возвращает нас к тому, что она есть "для другого" (для мужчины), ни в коей мере не заставляет нас прийти к мужскому шовинистическому выводу о том, что женщина есть то, что она есть только для другого, для мужчины: что дано в остатке - это топологический разрез, чисто формальное различие между "для другого" и "для себя".

Здесь следует вспомнить переход от сознания к самосознанию в гегелевской "Феноменологии духа": то, что находится в сверхчувственом Потустороннем мире, по своему позитивному содержанию то же самое, что и в нашем земном повседневном мире; это же содержание просто переносится в другую модальность. Идея Гегеля, однако, состоит в том, что из этой идентичности содержания было бы ложным заключить, что нет никакой разницы между земной реальностью и Потусторонним миром: в своем первоначальном измерении Потусторонний мир - это не некое позитивное содержание, а пустое место, своего рода экран, на который можно проецировать любое позитивное содержание, - и это пустое место и есть субъект. Как только мы осознаём это, мы переходим от Субстанции к Субъекту, т.е. от сознания к самосознанию (11). В этом точном смысле женщина - субъект par excellence. То же самое можно выразить и в понятиях Шеллинга, т.е. о различии между субъектом qua изначальной пустотой, лишенной каких-либо последующих положительных качеств (в символике Лакана $), и свойств, которые этот субъект принимает, присваивает и которые, в конечном счете, всегда искусственны, условны (12). Именно в той мере, в какой женщина характеризуется через изначальный маскарад, в той мере, в какой все ее черты искусственным образом присваиваются, она более субъективна, чем мужчина, поскольку, по мнению Шеллинга, именно эта радикальная условность и искусственность всех ее позитивных характеристик, т.е. тот факт, что она сама по себе является чистой пустотой, которая не может быть отождествлена ни с одной из этих черт, в конечном счете характеризует субъекта.

Мы имеем дело с неким закрученным, изогнутым пространством, как в рассказе об Ахиллесе и черепахе: мужские представления (которые артикулируют то, чем женщина является "для другого") бесконечно приближаются к женщине-черепахе, но в тот момент, когда мужчина делает прыжок, обгоняет женщину-черепаху, он снова оказывается там, где уже был, внутри мужских представлений о том, что женщина "в себе" - и женское "в себе" всегда уже "для другого". Женщину никогда не поймают, никто никогда не сможет поравняться с ней, можно либо бесконечно приближаться к ней, либо обогнать, по той самой причине, что "женщина в себе" не обозначает никакого субстанциального содержания, а лишь чисто формальный срез, предел, который всегда пропускается, - этот чисто формальный срез является субъектом qua $. Поэтому возникает соблазн перефразировать Гегеля еще раз: все зависит от того, как мы воспринимаем женщину не только как Субстанцию, но и как Субъекта, т.е. от того, как происходит переход от представления о женщине как о носителе субстанциального содержания, выходящего за рамки мужских представлений, к представлению о женщине как о чистом топологическом разрезе, навсегда отделяющем "для другого" от "в себе".

Асимметрия полового различия заключается в том, что в случае с мужчиной мы имеем дело не с одним и тем же разрезом, мы не различаем одинаковым образом, что он "в себе" и что он "для другого" qua на маскараде. Правда, что так называемый современный мужчина также попадает в раскол между тем, что (ему кажется) другой (женщина или социальное окружение вообще) ожидает от него (быть сильным мачо и т. д.), и между тем, чем он фактически является в себе (слабый, неуверенный в себе и т. д.). Этот раскол, однако, имеет принципиально иной характер: образ мачо переживается не как бредовый маскарад, а как идеальное эго, которым нужно стать. За мужским образом мачо нет никакой тайны, только слабый обычный человек, который никогда не сможет соответствовать своему идеалу; тогда как хитрость женского маскарада состоит в том, чтобы представить себя в виде маски, скрывающей женскую тайну. Другими словами, в отличие от мужчины, который просто пытается жить в соответствии со своим образом, то есть, создать впечатление, что он действительно то, чем он притворяется, женщина обманывает с помощью самого обмана, она предлагает маску в качестве маски, как ложное притворство, чтобы дать толчок к поискам скрытой за маской тайны (13).

Эта проблема феминности qua маскарада также позволяет по-новому подойти к первым попыткам Лакана (с конца 50-х годов в "Значении фаллоса") концептуализировать сексуальное различие как внутреннюю фаллическую экономию, как разницу между "иметь" и "быть" (мужчина имеет фаллос, женщина и есть фаллос). Упрек, который здесь сразу же возникает, касается зависимости этого различия от наивного антропологического эволюционизма Фрейда, который исходит из того, что первобытный дикарь не имел бессознательного так же как он (наш, цивилизованный мужчина) имеет бессознательное. Не напоминает ли такая попытка концептуализировать половое различие посредством противоположности быть и иметь, которая не только имеет следствием подчинение женщины мужчине, т.е. представление о женщине как о существе низшего порядка, менее рефлексивной и более непосредственной, представления Шеллинга о прогрессе как о переходе от бытия к обладанию? То есть, в философии Шеллинга (то, что было ранее) Бытием становится предикатом высшего Бытия; (то, что было ранее) Субъектом становится объектом высшего Субъекта: животное, например, непосредственно является своим собственным Субъектом, это его живое тело, в то время как про человека нельзя сказать, что он и есть его тело, у него просто есть тело, которое, таким образом, деградирует до своего предиката...

Внимательное чтение текста Лакана сразу же показывает, что мы имеем дело не с оппозицией быть versus иметь, а скорее с оппозицией иметь/являться: женщина не является фаллосом, она только кажется фаллосом, и это явление (которое, конечно, идентично феминностии qua маскараду) указывает на логику соблазна и обмана. Фаллос может выполнять свою функцию только как завуалированный - как только он раскрывается, она перестает быть фаллосом; таким образом, маска женственности скрывает не непосредственно фаллос, а тот факт, что за маской ничего нет. Одним словом, фаллос - это чистое подобие, тайна, которая скрывается в маске как таковой. По этой причине Лакан может утверждать, что женщина хочет быть любимой за то, чем она не является, а не за то, чем она является на самом деле: она предлагает себя мужчине не как саму себя, а под видом маски (14). Или, говоря гегелевскими словами: фаллос означает не непосредственное Бытие, а Бытие, которое есть только в той мере, в какой оно "для Другого", т.е. чистое явление. В этом смысле фрейдистский первобытный человек не является непосредственно бессознательным, он просто бессознателен для нас, для нашего внешнего взгляда: зрелище его бессознательного (первобытные страсти, экзотические ритуалы) - это его маскарад, с помощью которого он, подобно женщине со своим маскарадом, захватывает чужое (наше) желание.

Мужчина хочет, чтобы его любили за то, кем он является на самом деле; вот почему архетипичный мужской сценарий испытания женской любви - это сценарий принца из сказки, который первым приближается к своей возлюбленной под видом бедного слуги, чтобы убедиться, что женщина влюбится в него из-за него, а не из-за его княжеского титула. Однако этого как раз женщина и не хочет - и не является ли это еще одним подтверждением того, что женщина больше является субъектом, чем мужчина? Мужчина по глупости считает, что помимо своего символического титула в нем есть некое существенное содержание, некое скрытое сокровище, которое делает его достойным любви, в то время как женщина знает, что под маской нет ничего - ее стратегия как раз и заключается в том, чтобы сохранить это "ничто" своей свободы, вне досягаемости мужской собственнической любви...

Свежий английский рекламный ролик пива прекрасно передает идею Лакана о том, что "сексуальных отношений не существует". В его первой части рассказывается известный сказочный анекдот: девушка идет вдоль ручья, видит лягушку, берет ее на колени, целует и, конечно же, уродливая лягушка чудесным образом превращается в прекрасного юношу. Однако история еще не закончена: юноша бросает жадный взгляд на девушку, притягивает ее к себе, целует, и она превращается в бутылку пива, которую триумфально держит в руке мужчина... Для женщины дело в том, что ее любовь и привязанность (обозначаемые поцелуем) превращают лягушку в прекрасного мужчину, полного фаллического присутствия (в символике Лакана, Фи); для мужчины дело состоит в том, чтобы уменьшить женщину до частичного объекта, причины его желания (в символике Лакана, объект petit a). Из-за этой асимметрии отношения невозможны: у нас есть либо женщина с лягушкой, либо мужчина с бутылкой пива; чего мы никогда не сможем добиться, так это естественной пары красивой женщины и мужчины... В заключение, следует избегать двух клише об истерической природе женской субъективности:

- с одной стороны, это пренебрежительное отношение к (женскому) истерическому субъекту как к запутавшемуся болтуну, неспособному противостоять реальности, и потому прячущемуся за импотентными театральными жестами (пример из области политического дискурса: начиная с Ленина, большевики регулярно клеймили своих либеральных политических оппонентов истериками, которые "не знают, чего они реально хотят");

- с другой стороны, ложное возвеличивание истерии до протеста, посредством языка женского тела, против мужского господства: посредством истерических симптомов (женский) субъект сигнализирует о своем отказе выступать в качестве пустого экрана или медиума для мужского монолога.

Истерию следует понимать во всей сложности ее стратегии как радикально неоднозначный протест против интерполяции Господина, который одновременно свидетельствует о том, что истеричному субъекту нужен Господин, что она не может обойтись без Господина, так что здесь нет простого и непосредственного решения. По этой причине следует также избегать подводного камня истории - отрицания понятия "истерика" как относящегося к ушедшей эпохе, т.е. представления о том, что сегодня пограничные расстройства, а не истерика, являются доминирующей формой "недовольства" нашей цивилизацией: пограничные расстройства - это современная форма истерии, т.е. отказ субъекта принять доминирующую форму интерполяции, агентом которой является уже не традиционный Господин, а эксперт по дискурсу Науки. Короче говоря, переход от классической формы истерии к пограничным расстройствам строго коррелирует со сдвигом от традиционного Господина к форме власти, легитимированной Знанием.

Более чем достаточная причина для сохранения понятия "истерика" заключается в том, что статус субъекта как такового является, в конечном счете, истерическим. То есть, когда Лакан утверждает, что наиболее точное определение субъекта - это "то, что не является объектом", очевидная банальность этого утверждения не должна нас обманывать: субъект в точном психоаналитическом смысле субъекта желания существует до тех пор, пока остается открытым вопрос о том, насколько объектом он является для Другого, т.е. я являюсь субъектом до тех пор, пока сохраняется радикальное недоумение относительно желания Другого, относительно того, что Другой видит (и находит достойным желания) во мне. Иными словами, когда Лакан утверждает, что нет желания без объекта-причины, это не равносильно банальности, согласно которой каждое желание привязывается к своему объективному корреляту: "потерянный объект", который приводит в движение мое желание, в конечном счете, сама является субъектом, и отсутствие такового касается ее неуверенности в своем статусе для желания Другого. В этом смысле желание всегда является желанием Другого: желание субъекта - это желание установить ее статус объекта желания Другого.

Примечания:

1) Jacques Lacan, The Seminar of Jacques Lacan XX: On Feminine Sexuality, the Limits of Love and Knowledge, 1972-73 (Encore), New York: W.W. Norton, 1998.

2) В сфере политики популистская риторика представляет такой случай исключения, которое обосновывает универсальность: всякий раз, когда преобладает мнение, что политика как таковая коррумпирована и т.д., можно быть уверенным, что всегда найдется один политик, чтобы пропагандировать это всеобщее недоверие и тем самым предложить себя в качестве того, кому можно доверять, нейтрального/аполитического представителя истинных интересов народа...

3) Транссексуальный субъект, устанавливая Женщину на месте Имени-Отца, дезавуирует кастрацию. Если принять обычное феминистско-деконструктивистское мнение, согласно которому понятие кастрации подразумевает, что женщина, а не мужчина, кастрируется, то можно ожидать, что когда Женщина занимает место символической власти, это место будет заклеймено кастрацией; если же учесть, что и Женщина, и первородный отец не кастрируются, то тайна тут же исчезает.

4) Slavoj Zizek, Metastases of Enjoyment: Six Essays on Woman and Causality, New York: Verso, 1994.

5) Поскольку в патриархальных обществах мужское доминирование вписывается в сам символический порядок, не противоречит ли утверждение о том, что женщины интегрированы в него без исключений - в каком-то смысле более полно, чем мужчины, - их подчиненному положению в этом порядке? Не логичнее ли приписать подчиненное положение тем, кто не полностью интегрирован в символический порядок? Здесь необходимо оспорить основополагающую предпосылку, согласно которой власть принадлежит тем, кто более полно интегрирован в символический порядок. Осуществление Власти, напротив, всегда включает в себя остаток несимволического реального (под видом непостижимой , которая, например, должна учитывать харизму Господина). Не случайно оба наших примера конститутивного исключения, элемента, не входящего в символический порядок (первородный отец, Прекрасная дама куртуазной любви), включают в себя фигуру чрезвычайно жестокого Господина, не связанного никаким Законом.

6) Этот парадокс указывает на бред, который собственно и является объектом психоанализа - бред более утонченный, чем простое заблуждение о настоящем внешнем виде самой вещи. Когда, например, я мечтаю о сексуальной мощи и победах, я, конечно, все время знаю об иллюзорном характере своей фантазии - я очень хорошо знаю, что на самом деле я никогда не буду эффективно делать это, что я "не совсем такой". Бред располагается в другом месте: эти мечты представляют собой экран, который обеспечивает появление ложного образа себя, не только относительно моих возможностей, но и моих истинных желаний - если бы в реальности я бы вдруг смог реализовать свои мечты, я бы, безусловно, бежал от них в панике. На еще более сложном уровне (например, в случае потворства садистским фантазиям), очень успокаивающее осознание того, что я просто мечтаю, что "я на самом деле не такой", вполне может скрыть ту степень, в которой мое желание определяется этими фантазиями...

7) Поскольку символическое конституирует себя посредством утверждения некоего элемента как травмирующей несимволизируемой Вещи, как своего конститутивного исключения, то символическим жестом par excellence является проведение линии разделения между символическим и реальным; реальное же, напротив, не является внешним по отношению к символическому как некая субстанция, сопротивляющаяся символизации, - реальное представляет собой символическое само по себе qua "не-все", постольку ему не хватает конститутивного исключения.

8) Было бы продуктивно проработать связь между тоталитарным лидером и искусством комического абсурда, в котором изобилуют фигуры капризного Господина, а-ля король Убю Жарри: т.е. сравнить Льюиса Кэрролла с Сэмюэлом Голдвином, братьев Маркс со Сталиным и др.

9) Подобный женский эссенциализм (это слово, вероятно, более уместно, чем обычный эссенциализм) часто служит скрытой предпосылкой феминистской аргументации. Достаточно вспомнить стандартное утверждение о том, что женщина, активно участвующая в патриархальных репрессиях (путем следования мужским идеалам женской красоты, концентрируясь на воспитании детей и т.д.), является жертвой мужских манипуляций и играет навязанную ей роль. Эта логика гомологична старым ортодоксальным марксистским утверждениям: рабочий класс, с точки зрения своей объективной социальной позиции, является прогрессивным. Так что, когда рабочие охвачены антисемитским правым популизмом, то ими манипулирует правящий класс и его идеология: в обоих случаях приходится утверждать, что нет никаких существенных гарантий прогрессивности женщины или рабочего класса - ситуация невосполнимо антагонистична и открыта, это территория непримиримой идеологической и политической борьбы.

10) Эта двусмысленность относится даже к банальному понятию женственности, которое, в соответствии с Гиллиган, ассоциирует женщину с интимностью, отождествлением, спонтанностью, в отличие от мужской дистанции, рефлективности, расчетливости; но в то же время, в отличие от мужской внутренней аутентичности, также и с маскарадом, симуляциями аффектов - женщина одновременно более спонтанна и более искусственна, чем мужчина.

11) G.W.F. Hegel, Phenomenology of Spirit, Oxford: OUP, 1977.

12) F.W.J. von Schelling, On the History of Modern Philosophy, Cambridge: CUP, 1994.

13) Теперь мы видим, как понятие женственности маскарада строго взаимозависимо с позицией женщины как "не-все": предполагающая скрывать что-то под собой, маска - это еще не все; так как под маской ничего нет - нет скрытой истины - нет и позитвного, субстанциального элемента, освобожденного от маскарада, который не является маской. Имя для этой пустоты, которая сама по себе ничто, но тем не менее составляет пространство масок не-все, конечно, является субъектом пустоты (_).

14) "Все из-за того, что она не то чтобы ожидает быть желанной так же, как любимой". Jacques Lacan, ...crits: A Selection, New York: W.W. Norton, 2002.

Источник: lacanian ink 10 – 1995.