Один звонок Сталина. Почему в Советском Союзе к поэзии относились серьезно

Философ Славой Жижек вспоминает телефонный разговор Бориса Пастернака и Иосифа Сталина

Однажды Осип Мандельштам (1891-1938) написал едкое короткое стихотворение, в котором высмеивал Сталина за его толстые, жирные пальцы, волосы, растущие из носа и т. д. Хотя стихотворение он прочитал лишь небольшому кругу близких друзей, кто-то (или, возможно, сразу несколько человек) сообщил в охранку, и поэт Мандельштам был арестован.

Но, пожалуй, самый главный мифический анекдот сталинской эпохи касается другой басни: трехминутного телефонного разговора писателя Бориса Пастернака с самим Сталиным, состоявшегося в 1934 году, когда вся Москва знала, что Мандельштам сидит в тюрьме. Разговор действительно состоялся, но о чем именно говорилось, никто не знает. Существует более дюжины версий, некоторые из которых принадлежат самому Пастернаку.

В квартире Пастернака зазвонил телефон и голос секретаря Сталина Поскребышева сообщил поэту, что с ним хочет поговорить товарищ Сталин. Пастернак подумал, что это шутка. Тогда ответил сам Сталин и дал поэту номер Кремля, по которому он мог позвонить, в доказательство того, что это действительно был Сталин. Сталин спросил Пастернака, действительно ли Мандельштам гений, великий поэт — или нет. Испугавшись и заподозрив, что это ловушка, в которую ему суждено попасть, Пастернак пробормотал в ответ, что они с Мандельштамом имеют разные политические взгляды и что он не может точно ничего сказать.

Сталин тогда спросил Пастернака, какой он друг. Ведь настоящий большевик готов рискнуть всем, чтобы спасти своего друга. И резко оборвал разговор. (В некоторых версиях говорится, что Пастернак сказал Сталину, что хотел бы поговорить о жизни и смерти. На этом этапе Сталин, как говорят, закончил разговор.) Пастернак попытался перезвонить по этому номеру, но ему сказали, что номер телефона больше не работает. Сталин был настроен поговорить лишь раз. Пастернак был опустошен. Неужели ему так и не удалось спасти коллегу-поэта Мандельштама?

Но история имеет продолжение: менее известно то, что в 1937 году Мандельштам написал еще одно стихотворение, восхваляющее Сталина, так называемую «Оду Сталину», которую обычно считают отчаянной попыткой вернуть расположение Сталина и избежать ареста и она не имеет никакой литературной ценности. Однако некоторые серьезные читатели отмечают, что первое стихотворение Мандельштама представляло собой довольно заурядную вульгарную критику Сталина и было откровенно плохим, тогда как второе стихотворение Мандельштама куда более двусмысленно и поистине носит подрывной характер.

Иосиф Бродский писал следующее: «На мой вкус, самое лучшее, что про Сталина написано, это — мандельштамовская «Ода» 1937 года. … Знаете, как бывало в России на базаре, когда к тебе подходила цыганка, брала за пуговицу и, заглядывая в глаза, говорила: «Хоть, погадаю?» Что она делала, ныряя вам в морду? Она нарушала территориальный императив! Потому что иначе — кто ж согласится, кто ж подаст? Так вот, Мандельштам в своей «Оде» проделал примерно тот же трюк. То есть он нарушил дистанцию, нарушил именно этот самый территориальный императив. И результат — самый фантастический… Вы знаете, будь я Иосифом Виссарионовичем, я бы на то, сатирическое стихотворение, никак не осерчал бы. Но после «Оды», будь я Сталин, я бы Мандельштама тотчас зарезал. Потому что я бы понял, что он в меня вошел, вселился. И это самое страшное, сногсшибательное».

Бродский основывает свои рассуждения на том «сходстве между диктатором и поэтом, которое слышится в «Оде», и в чем Григорий Фрейдин видит садомазохистское двойничество, имеющее глубокую традицию в русской литературе и уже использовавшееся Мандельштамом в повести «Шум времени». Однако для Иосифа Бродского именно в двойничестве «Ода» достигает своего самого смелого жеста».

Когда Мандельштам пишет о путешествии по Каме в Чердынь и обратно в 1937 году, он вспоминает и портрет Сталина, висевший на стене Пермского вокзала. В своем воображении Мандельштам представляет себя художником, пытающимся изобразить Сталина и который, прорывая образную плоскость полотна, попадает в запретное пространство вождя: «И к нему, в его сердцевину / Я без пропуска в Кремль вошел, / Разорвав расстояний холстину, / Головою повинной тяжел…».

Здесь Мандельштам движется в противоположном направлении по отношению к Пастернаку, который в стихотворении середины 1930-х годов, напечатанном в «Правде», вызывает аналогичную тайную связь между поэтом (самим собой) и Сталиным, хотя и на гораздо более уважительном уровне: «Прогуливаясь по Красной площади, Пастернак замечает, что в здании внутри стен Кремля горит свет, и представляет себе, как Сталин до поздней ночи работает там на благо народа... нет никакого "Я без пропуска в Кремль вошел»...».

Вторая подрывная черта стихотворения Мандельштама — это сам язык, яркий пример того, что Лакан называл lalangue: торжественный непосредственный смысл, пропитанный непристойными ассоциациями и двойным смыслом: «вороны» напоминают Воронеж (куда Мандельштам был сослан в 1934 году), но и в «воронки» (черные фургоны, в которых милиция перевозила заключенных). Имя Мандельштама Осип напоминает оспу (рябое, рябое лицо Сталина); «застали» (схватить, удержать) напоминает «Сталина» и т.д. (Аналогично в другом своем позднем стихотворении «Стихи о неизвестном солдате» Мандельштам пишет о своем кулаке, что сразу напоминает о «кулаках», крестьянах, рассматриваемых как классовые враги. Иосиф Бродский обнаружил, что в этих стихах определенные слова и образы производят эффект подвергнутых цензуре сновидений.

«Поэт, который воскресает из мертвых, чтобы сказать, что светит солнце, поэт, который приближается к диктатору, — это пророчества, которые сбываются. Ибо в оде поэт воскрес из мертвых, чтобы сказать, что светит солнце, он связал свое имя с именем Сталина».

Как уже говорилось, Сталин сам выступил на стороне Мандельштама, узнав о первом стихотворении (его высмеивающем). Сталин распорядился, чтобы короткой ссылки (в которую Мандельштам мог взять с собой и жену) было достаточно. После того, как появилось второе стихотворение («Ода Сталину»), Мандельштам был снова арестован в 1938 году и приговорен к гораздо более суровому приговору (чтыре года ГУЛАГа); он умер в тюрьме, не доехав до места назначения.

Тот факт, что за стихотворением, которым Мандельштам пытался снискать расположение Сталина, последовала катастрофа, может породить лишь безумные предположения: а что, если бы Сталин знал о подрывной стороне оды, описанной Бродским, и потому тем самым извращенным образом оправдывалось более жесткое наказание Мандельштама? «Учитывая последовательность событий, приведших к аресту Мандельштама в 1938 году, вполне вероятно, что Сталин знал об оде и читал ее. Поэтому реакция Сталина, как ее себе представляет Бродский, вполне возможна».

Или, если еще раз процитировать разговоры Волкова с Бродским: «Бродский: Да, я думаю, что Мандельштам, например, тоже сильно его разочаровал своей одой… Я думаю, что Сталин сообразил, в чем дело. Сталин вдруг сообразил, что это не Мандельштам - его тезка, а он, Сталин, - тезка Мандельштама». Волков: «Понял, кто чей современник». Бродский: «Да, думаю, именно это вдруг до Сталина дошло. И послужило причиной гибели Мандельштама. Иосиф Виссарионович, видимо, почувствовал, что кто-то подошел к нему слишком близко».

Однако здесь мы сталкиваемся с предельной двусмысленностью: как воспринимал эту близость сам Мандельштам? Неужели он всерьез верил в силу поэзии и низводил Сталина до своего неполноценного двойника? В своем знаменитом письме Сталину в защиту Мандельштама Николай Бухарин писал: «Поэты всегда правы, потому что история на их стороне». Как следует понимать это утверждение?

В своей философии истории Гегель замечательно охарактеризовал книгу Фукидида о Пелопоннесской войне: «Это бессмертное произведение есть абсолютное приобретение, доставшееся человечеству в результате борьбы». Война с точки зрения мировой истории произошла для того, чтобы Фукидид мог написать о ней книгу. Что, если нечто подобное применимо и к отношениям между тираном и поэтом? Можно ли сказать, что с точки зрения мировой истории Сталин совершил и организовал страшные преступления для того, чтобы Мандельштам написал ему оду?

А как насчет диктаторов, которые сами являются поэтами и тоже считают, что история на их стороне, как Мао Цзэдун? Или, что еще хуже, как насчет (великих и серьезных) поэтов, чьи произведения помогают диктаторам подкрепить свои утверждения о том, что история на их стороне, как это было в случае с Вергилием и Августом?

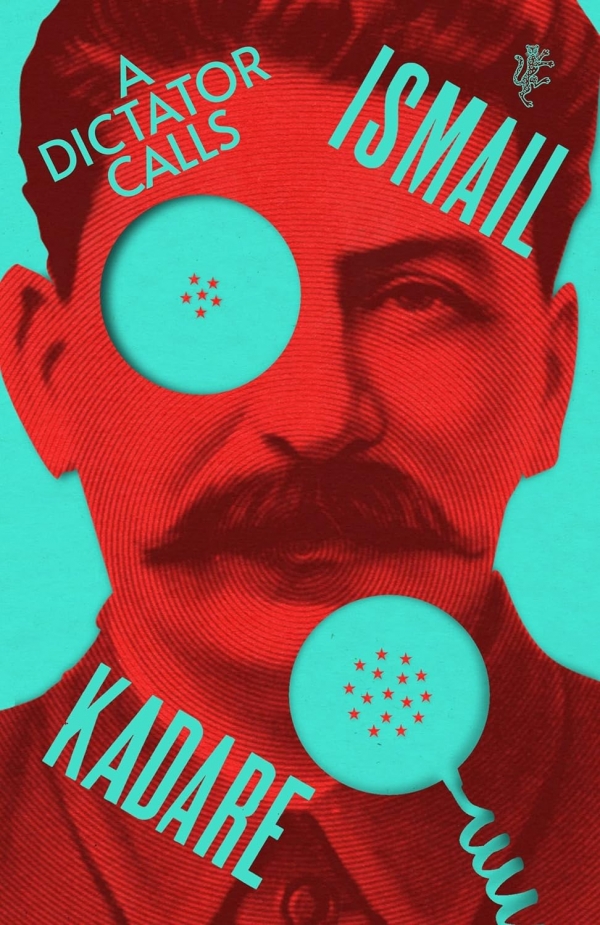

Новая книга Исмаила Кадаре «Звонок диктатора», представляющая собой глубокое размышление над всеми версиями телефонного звонка, мудро воздерживается от однозначного ответа. Все версии необходимы, потому что они вращаются вокруг травматического ядра, ядра, которое заключается не в том, что «на самом деле произошло» во время телефонного разговора (вполне возможно, что где-то в архивах хранится расшифровка), а гораздо больше в травматической двусмысленности того, что сказал Сталин.

Что на самом деле он имел в виду, когда обвинял Пастернака в неспособности защитить своего друга? Что, если это обвинение было не просто ловушкой, а настоящим разочарованием? Несмотря на свою чрезвычайную жестокость, Сталин иногда проявлял почти суеверное уважение к поэтам и искренне ненавидел слабых людей, которые легко предавали своих друзей. Итак, получаем ли мы в обвинении Сталина проблеск того, что хочется назвать человеческой стороной Сталина?

Идем еще дальше: что, если бы Сталин сам не знал, чего он добивался своими обвинениями против Пастернака? Ирония в том, что к тому времени, когда Сталин сделал этот звонок, суровый приговор Мандельштаму уже был заменен на просто ссылку. Пастернак не сыграл в этом никакой роли. Еще большая ирония заключается в том, что не угрозы или жестокость делают краткий звонок таким травматичным, а предполагаемое проявление человеческой стороны Сталина. Хотя фигура Сталина как мудрого и доброго руководителя является чистой пропагандой, нам следует также отвергнуть фигуру Сталина как воплощения совершенного зла со всеми его действиями, выражающими это зло: в каком-то смысле Сталин был несовершенен и непоследователен, как и мы все.

тэги

читайте также